離婚の決意が固まったとしても、配偶者に離婚を切り出すのはちょっと待ってください!その前に、準備しておくべきことがあります。

離婚を決意したら、すぐに話合いを始めるべきだと思うかもしれません。

しかし、何の準備もしないまま離婚を切り出してしまうと、離婚を拒否されてなかなか話合いが進まなかったり、離婚できたとしても不利な条件を飲まざるを得なかったりするかもしれません。

なるべく有利な条件で、スムーズに離婚を成立させるためには、離婚を切り出すまでの間になるべく準備を進めておくことが大切です。

このコラムでは、離婚に向けて準備しておくべきことなどについて弁護士が解説します。

その理由で離婚できる?法定離婚事由とは

日本では、夫婦が離婚に合意すればどんな理由でも離婚できます。

しかし、どちらか一方が離婚を拒否し続けた場合、原則として裁判で離婚を認めてもらえなければ、離婚できません。

そして、裁判所が離婚を認めるには、基本的に民法第770条1項で定められている「法定離婚事由」が必要です。

法定離婚事由は、次の5つです。

(1)配偶者に不貞な行為があったとき。

(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。

(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用:民法第770条1項

日本では、約9割が協議離婚(当事者同士の話合いによる離婚)です。

しかし、配偶者が離婚に応じず、話合いがまとまらない場合には、離婚調停や離婚裁判をせざるを得ません。

また、原則として離婚調停を経なければ離婚裁判を起こすことはできません。

そこで、まずは次のことを検討しておくべきです。

- 合意できる見込みがあるのか

- 裁判になれば離婚が認められそうか

詳しくは「相手が離婚に応じてくれそうにない場合の対処法」をご覧ください。

離婚条件の交渉準備をしよう

離婚前に定めておくべき代表的な条件は、次のとおりです。

- 財産分与

- 年金分割

- 慰謝料

- 親権

- 養育費

- 面会交流

離婚後に決められる条件もありますが、離婚後はより連絡が取りづらくなり、話合いが難しくなると考えられます。

そのため、離婚条件は離婚成立までに話し合って決定しておくことをおすすめします。

(1)財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に築いた夫婦の財産を離婚の際に分配する制度のことです。

婚姻期間中に築いた財産であれば、それが共有名義であった場合はもちろん、夫婦どちらかの名義であったとしても、名義にかかわらず財産分与の対象になるのが原則です。

また、配偶者が財産を隠している可能性もあるため、配偶者名義の財産がどれくらいあるのかもしっかりと把握しておきましょう。

離婚を切り出したあと調査を開始すると、財産を隠されてしまう危険性が上がってしまうため、離婚を切り出す前に財産を調査するのがおすすめです。

詳しくは「財産分与(離婚問題の知識と法律)」をご覧ください。

(2)年金分割

年金分割とは、一定の条件を満たした場合に、婚姻期間中の夫婦の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割できる制度です。

年金分割により、分割された分の厚生年金保険料を納付したと扱われるようになります。

詳しくは「退職金と年金分割(離婚問題の知識と法律)」をご覧ください。

配偶者の年金の加入状況や、分割した場合の金額シミュレーションを知りたい場合は、年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出するとよいでしょう。

日本年金機構のWebサイトから、書式や見本をダウンロードすることができます。

参考:離婚時に年金分割をするとき│日本年金機構

なお、請求してから回答が届くまでに1ヵ月ほどかかるため、早めに準備することをおすすめします。

まだ年金受給が開始されていない場合であれば、年金の運営主体に問い合わせると、年金受給の見込額や、受取方法(一時金方式か年金方式か)を教えてもらえることが多いです。

(3)慰謝料

離婚慰謝料は、離婚の原因が配偶者の有責行為(たとえば不貞行為)である場合に、その精神的損害の賠償として請求できます。

個別の事情によって慰謝料の金額はさまざまですが、不貞行為による慰謝料であれば、おおむね数十万円~300万円程度が裁判上の相場といわれています。

離婚理由が不貞行為であればその内容・程度・期間などが、DV(ドメスティックバイオレンス)であれば、暴力や暴言の内容・回数・ケガの度合いなどが金額に影響するでしょう。

したがって、なるべくそれらの事実を証明できる有力な証拠を集めておくことが重要です。

証拠が足りないうちに離婚を切り出すと、配偶者が自分にとって不利な証拠を隠してしまうかもしれません。

(4)親権

親権とは、未成年の子どもを養育する権利および義務のことです。

父母の婚姻中は、基本的に父母が共同で親権者となります(民法第818条1項、3項)が、離婚後は、父母どちらかが単独で親権者となります。

離婚後にどちらが親権者になるかは、基本的には父母の話合いによって決められます。

しかし、離婚協議や離婚調停で合意できない場合には離婚裁判となり、最終的には裁判所が「どちらが親権者としてふさわしいか」を判断します(民法第819条2項)。

当然ながら事案によって結論は異なるわけですが、どの事案でも、根底にあるのは「どちらを親権者にすればより子どもの利益になるか」という考え方です。

詳しくは「親権と監護権(離婚問題の知識と法律)」をご覧ください。

(5)養育費

離婚後に子どもと離れて暮らすことになっても、親であることに変わりありません。

そのため、子どもの扶養義務を負い、子どもと一緒に暮らす親に養育費を支払う必要があります。

養育費の金額は、夫婦それぞれの収入や子どもの数、年齢などを総合的に考慮して算出されます。

裁判所が算定表を公表しているため、それを参考にしてもよいでしょう。

子どもの数や年齢によってそれぞれ異なる算定表が用意されており、父母の年収をそれぞれ縦軸と横軸に当てはめることで、毎月の養育費の目安がわかります。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について│裁判所 – Courts in Japan

(6)面会交流

面会交流とは、子どもと同居していないほうの親が、定期的・継続的に子どもと面会をしたり交流(電話、手紙やメールなどのやり取り)をしたりすることをいいます。

離婚で子どもと離れて暮らすことになっても、親である以上は子どもと面会交流の機会を数多く持ちたいと思うのが自然な感情です。

また、面会交流は子どもの権利であるとも考えられているため、子どもの幸せを第一に考え、面会交流の内容についても、離婚前にしっかりと話し合っておくことをおすすめします。

なお、面会交流の頻度は月1回程度となることが多いようですが、当事者の関係性などによって変わってくるでしょう。

詳しくは「面会交流権(離婚問題の知識と法律)」をご覧ください。

離婚後の生活をイメージしておこう

後先考えずに離婚に踏み切ると、離婚後の生活が立ち行かなくなる可能性があります。

離婚に踏み切る前に、離婚後の生活をイメージしておくようにしましょう。

(1)離婚時に必要なお金

引越し費用など、離婚時にはまとまったお金が必要になります。

純粋な引越し費用だけでなく、家具や家電などの出費も生じるでしょう。

現在の預貯金に余裕があったとしても、離婚時にお金がいくらかかるのか見積もっておくことが大切です。

(2)経済的自立

離婚後の生活の収支を見積もり、経済的に自立した生活を送っていけるか、公的支援を受けないといけないか、検討しておきましょう。

公的機関のホームページなどを参考に、自分が受けられる公的支援などの制度について、あらかじめリサーチしてみてください。

詳しくは「離婚問題の知識と法律(公的支援など)」もご覧ください。

(3)離婚後の住まい

離婚したら実家に戻りたいと思っていても、実家の家族から受け入れられなかったり、実家の状況によっては戻ることが難しかったりするケースもあります。

家賃の相場は場所によっても大きく異なるため、住む場所の選択も重要です。

いざ離婚したときに住む場所に困らないよう、離婚後の住まいについてはしっかりと考えておきましょう。

【まとめ】配偶者に離婚を切り出す前から、しっかりと準備をしておこう

配偶者が離婚を拒否した場合、基本的には法定離婚事由がないと裁判で離婚が認められません。

そのため、離婚条件だけでなく、そもそも離婚できそうかについてもしっかりと検討しておきましょう。

離婚に必要な準備は、子どもの有無や、夫婦双方の収入状況、住宅ローンの組み方など、人によって異なります。

スムーズに離婚を成立させるためには、配偶者に離婚を切り出す前に、離婚条件について検討し、離婚手続の全体像を把握しておくことが大切です。

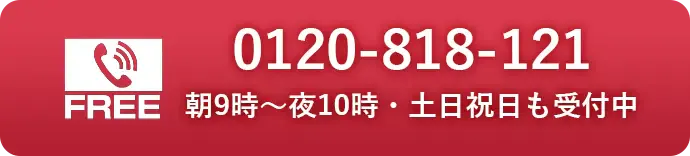

現在離婚したいと考えている方は、配偶者に離婚を切り出す前に、離婚問題を取り扱っている弁護士に相談しておくことをおすすめします。

どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。